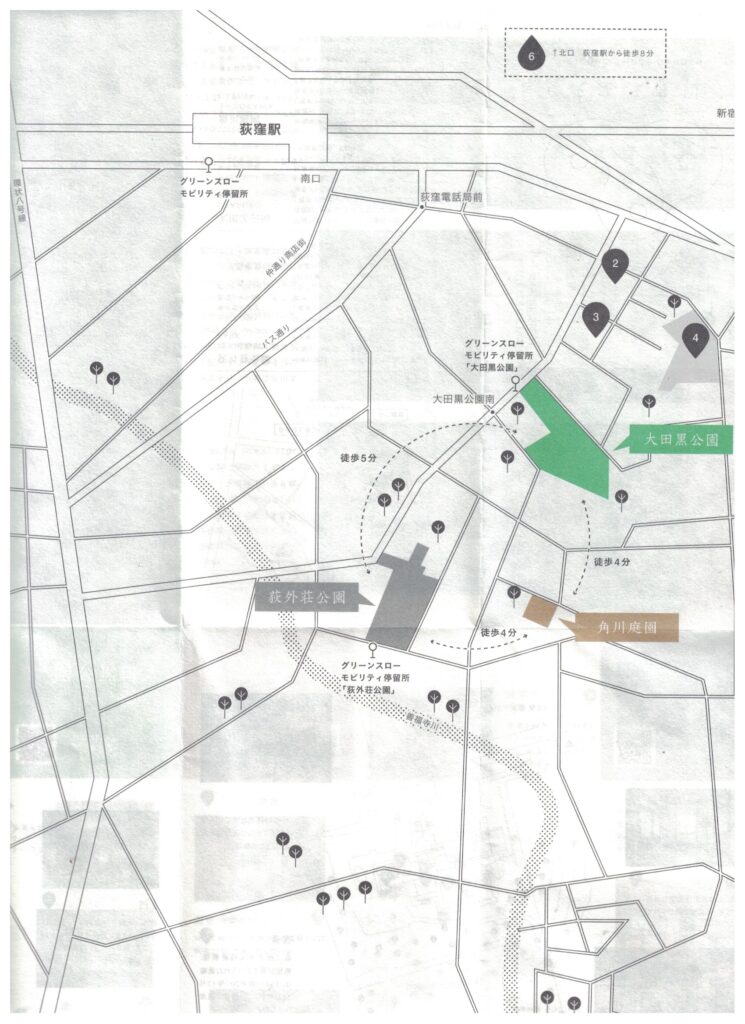

大田黒公園

大田黒公園は、日本で初めて音楽評論という分野を確立した大田黒元雄(1893-1979)の屋敷跡を杉並区が回遊式日本庭園として整備し、1981(昭和56)年に開園しました。

正門は総檜の切妻造りで、屋根は波を打つような形の桟瓦(さんがわら)ぶき。塀は泥土を付き固めて作った築地塀(つきじべい)

正門から庭園へ向かう園路には御影石が敷かれ、両脇には樹齢100年以上のイチョウ並木が並びます。秋は紅葉スポットとして人気。

庭から茶室・休憩所を臨む。休憩所や管理事務所のある棟には数寄屋造りの茶室(8畳)があり、貸し出しが可能だそうです。庭園には池もあります。

ピンクの可愛らしい建物は、旧大田黒家住宅洋館です。2016年(平成28)に国の登録有形文化財(建造物)として登録されました。大田黒元雄が住宅の離れとして建てた仕事部屋で、現在は記念館となって蔵書や写真を展示しています。グランドピアノは、大田黒がロンドンから運んだ1900年製のスタインウェイ。年に数回このピアノでコンサートが開催されます。

荻外荘公園

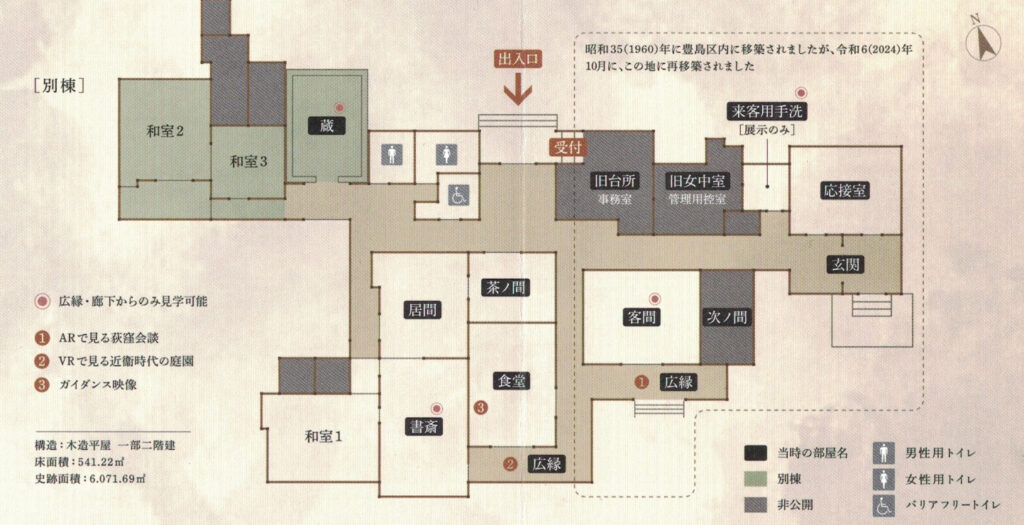

荻外荘は、1927(昭和2)年に東京帝国大学医学部教授にして大正天皇の侍医頭も務めた医学者・入澤達吉の別邸として建てられました。設計は日本最初の建築史家としても活躍した建築家の伊藤忠太です。1937(平成28)年には入澤より譲り受けた政治家・近衛文麿が移り住み、さまざまな政治の舞台となりました。2016(平成28)年に国の史跡として指定されました。

応接室は中国風の意匠でまとめられており、床には龍の敷瓦があり、天井には龍が描かれた4枚の天井画が貼られています。玄関内には、西園寺公望のひっさきによる「荻外荘」の扁額が掛けられています。

来客用手洗は同時代の洋式トイレを参考に復元したもの。

蔵は、居住期に使用されていた生活用具をはじめ、漆芸、金工品、書画などが保存されていました。

客間は、第二次近衛内閣組閣時の昭和15(1940)年7月19日に「荻窪階段」が行われた部屋です。

この邸宅を立てた入澤達吉は、ここを主に来客用の食堂として使用しました。

別棟は、昭和13(1938)年に、近衛文麿の長男である文隆の名義で増築されました。

昭和20(1945)年12月16日早朝、近衛文麿はこの書斎で自決しました。その後も改変されることなく、自決時の姿を今もとどめています。

荻外荘「展示棟」

2025年7月16日にオープンしたばかり。1階はショップとカフェ、2階は展示室です。設計は隈研吾。坂の途中にやわらかく浮かぶ多角形の屋根が特徴です。

展示棟が建つ場所は鉱山学者、実業家の山田直矢(1860-1939)が所有していた広大な土地の一部です。「山田別荘」と呼ばれた邸宅に暮らす山田家は向かいの荻外荘に住む近衛家ともお付き合いがあったそうです。

2階の展示室は屋根裏のようなイメージで、荻外荘や近衛文麿に関する資料のほか、荻窪にゆかりのある文化人や荻窪のまちの成り立ち、歴史、文化などを伝える展示です。

カフェショップで抹茶かき氷をいただきました。とても軽くあっと言う間に食べられました。

角川庭園

角川公園は、角川書店の創始者で俳人だった角川源義(1917-1975)の邸宅を寄贈された杉並区が整備し、2009(平成21)年より一般公開している庭園です。庭園には俳句を詠むための草花が植えられ、四季折々の風景を楽しめます。1955(昭和30)年に建てられた邸宅は近代数寄屋権利区で展示知る、詩歌室、茶室として利用されています。設計は加倉井昭夫(1909-1988)です。

外観のみ写真可能。内観は荻外荘のような豪華さはなく、一般的な邸宅という印象です。

アクセス

荻窪駅西口から15分おきに出ているグリーンスローモビリティを使うのが便利です。100円/回。